メディア掲載 財政・社会保障制度 2019.06.06

【半歩先を読む経済教室】「複職の権利」創設を目指して...週1日は別企業、1日2社で勤務など多様化の重要性

「所得」とは「所(ところ)を得(え)る」と書く。人口増加で高成長の経済であれば、賃金や雇用が年々改善し、一つの組織に属しそこから所得を得てもリスクは低かったが、人口減少で低成長の経済では、所属する組織の業績が悪化し、所得(の一部)を失うリスクもある。最悪のシナリオでは、所属組織そのものが倒産し、失業してしまう可能性もある。

このようなリスクをヘッジするためには、いくつかの組織に所属し、複数の組織から所得を得ることができる雇用のポートフォリオを組むのが賢い選択である。本業のほかに別の職業をもつことを「副職」というが、厚労省の「就業構造基本調査」によると、本業も副業も雇用者である労働者の数は概ね増加傾向で推移し、2017年で約129万人となっている。この129万人のうち男性は約57万人、女性は約72万人であり、1992年は約75万人(男性:約47万人、女性:約28万人)であった。

また、本業も副業も雇用者である労働者について、本業の従業上の地位を見ると、女性では「パート」(43.5%)や「アルバイト」(18.9%)が多いものの、男性では「正規の職員・従業員」(36.8%)や「会社などの役員」(26.3%) も多い。さらに、本業の所得階層で見ると、年間所得299万円以下の所得階層で全体の約7割を占める一方、年間所得が199万円以下の階層と1000万円以上の階層で副業をしている者の割合が比較的高い(図表1)。

本業も副業も雇用者である労働者の内訳(2012年)

複数の事業所で雇用される者を「マルチジョブホルダー」というが、本業のほかに副業をもつ「副職」に留まらず、雇用のポートフォリオを構築するためには、いくつか複数の職をもつ「複職」を可能とする必要がある。また、「複職」という選択は、雇用のポートフォリオとして機能するのみでなく、個人のさまざまな知識・スキル獲得を促し、企業にも人材の有効活用や社員の能力向上といったメリットも存在するはずである。

「複職の権利」創設

このような状況のなか、政府は、2017年3月下旬の「働き方改革実現会議」において、「働き方改革実行計画」を決定しており、そのなかには「柔軟な働き方がしやすい環境整備」として、「副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則の策定」等を記載している。

この実行計画を受け、厚労省は2018年1月に(副業の壁であった)「モデル就業規則」を改定し、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を削除し、副業・兼業について規定を新設している。それと同時に、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドライン(正式名称は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」)やそのQ&A等を作成し公表している。

もっとも、モデル就業規則やガイドラインには法的な拘束力はなく、実際に複職を認めるか否かは各企業の判断に依存する。ソフトバンクグループ、新生銀行やユニ・チャームといった一部の企業では副業を解禁しているが、現在のところ、社外への情報の漏洩リスクなどを理由として、経済界を中心に副業への慎重論も多い。

複職ができない企業を辞めて、別の企業に転職すればよいという議論もあろうが、一部の優秀な人材を除き、そう簡単に転職できない人材もいる。年功序列や終身雇用に代表される日本型雇用が揺らぎ、その生活保障機能が低下するなか、リスク・ヘッジのために複職を望む個人に対し、就業規則で複職を禁止し、一つの組織に縛りつける戦略は本当に理にかなっているのだろうか。

構築のため、週5日のうち1日程度は、別の企業での業務に従事したり、NPO等での非営利活動をしたい個人も多いはずである。「複職の権利」とは、例えば、このような個人が別の組織での業務に従事したい旨を申請した場合、基本的に許可しなければならないという法的な制度である。当然であるが、その場合、就業規則で定められたルールに基づき、本業の企業は支払う賃金を減額できる仕組みも重要である。

諸問題の解決の必要性

なお、「複職」を本当の意味で推進するためには、雇用保険の適用問題や社会保険料の徴収方法のほか、労働時間の通算問題や労災保険給付などの問題も検討を進める必要がある。

このうち、労働時間の通算問題について、現行の労働基準法では、本業と副業の労働時間を合算して適用するルールとなっており、残業代など割増賃金の取り扱いにつき、本業と副業のどちらの企業が負担するのかという問題が発生する。

「1日8時間、1週40時間」を超えて働かせる場合、労働基準法に従って割増賃金を支払う必要があるが、例えば、本業のX社で1日5時間働き、その後、副業のY社で1日4時間働くケースでは、後に働くY社が1時間分(=9時間-8時間)の残業代を支払うのが一般的である。しかしながら、X社とY社との労働契約が両方とも「所定労働時間4時間」であるとき、1時間分の残業代を支払うのはX社となり、これは異なる事例の一つにすぎない。

このような複雑な問題を解決する一つの方法は、適用可能な業種に一定の限界があるものの、労働時間と成果・業績を連動しない「裁量労働制」(仕事のやり方や労働時間の配分を労働者の裁量に委ねる労働契約)を利用することである。

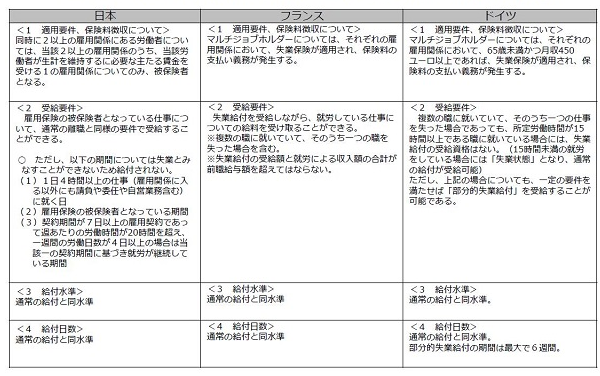

また、マルチジョブホルダーに関する雇用保険の適用問題についても日本の取り扱いはフランスやドイツと異なり、本業の雇用関係しか適用されない(図表2)。一度に解決できる問題ではないが、プロジェクト型のジョブマッチングを行うプラットフォームを運営するサイト(例:ランサーズ)やクラウドワーク等の浸透でマルチジョブホルダーが引き続き広がることは確実であり、徐々に検討を深めていくことが望まれる。