メディア掲載 財政・社会保障制度 2019.03.01

「住まい」を社会保障の柱に持ち家重視政策から転換を

減税による持ち家促進から住宅手当拡充や空き家の活用などに政策をシフトすべきではないか。

前回(第31回、1月29日号)では、抜本的な社会保障改革を先送りすれば、消費税率が2060年度に32%まで上昇する可能性を指摘した。今回は、社会保障と住宅政策のあり方について語りたい。周知の通り、日本の総人口は今後100年間で急激に減少し、2080年ごろには10年と比較して人口が半減することが見込まれている。しかも、国立社会保障・人口問題研究所の「将来人口推計」(平成29年版、出生中位・死亡中位)によると、人口減少のスピードは今後勢いを増していく。17年の人口減少率は年率0.24%に過ぎないが、25年は0.50%、40年は0.79%、60年には1%となる。

地域別にみると、人口減少のスピードは人口規模が小さい地域ほど加速度的に速い。例えば、国土交通省が14年7月に公表した「国土のグランドデザイン2050~対流促進型国土の形成~」では、50年の人口が10年と比較して半分以下となる地点(全国を「1平方キロメートルごとの地点」で見る)が、現在の居住地域の6割以上を占めることを明らかにした。

こうした中、空き家の数も急増中だ。住宅・土地統計調査(総務省)によれば、空き家の総数は、1993年の448万戸から13年の820万戸と20年間で1.8倍に増加している。13年の空き家率は13.5%であるが、野村総合研究所リポート(15年6月)では、33年の空き家率は30.2%に達すると推計している。

住宅は供給過剰

それにもかかわらず、13年における日本の総住宅数は6063万戸となり、08年と比較して、その総数は304万戸(5.3%)も増加している。もはや住宅ストックが供給過剰になりつつあることは明らかである。それでも、新たに供給されるのは住宅に対する強い需要が存在するからであり、それを支えているのが政府による持ち家促進税制である。

個人が住宅を取得するときに最も頼りにしているのが、住宅ローンだ。日銀の資金循環統計によると、17年度の住宅ローン残高(金融機関による個人向けのもの)は約200兆円である。住宅はとても高額な財なので現金一括で購入する消費者は少なく、一般的な消費者は住宅ローンを組むケースが多いためである。

住宅には借家と持ち家の2種類があるが、戦後の住宅政策では持ち家を重視し、個人の自助努力による住宅取得支援に重きが置かれた。この住宅取得支援政策の中核をなすのが「住宅ローン減税」である。日本において、その始まりは1972年から6年間でスタートした「住宅取得控除制度」であり、住宅ローンに係る控除分が初めて導入されたのは78年であった。

恩恵は中・高所得者層に

その後、「住宅取得促進税制」等を含め、制度の中身や名称が何度か変わり、現在のところ、「住宅ローン税額控除制度」に落ち着いている。同制度は、10年以上の住宅ローンを利用して住宅を購入(増改築を含む)した場合、一定のルールに基づき、支払うべき所得税の一部が控除される仕組みである。

控除限度額は年末の住宅ローン残高×1%で上限は40万円となっており、住宅ローン税額控除制度の減税総額は、数年ごとの税制改正で変化するが、年間おおむね5000億~1兆円未満の範囲となっている。なお、住宅ローン減税については、これまでも随時拡充されており、現状は住宅ローン年末残高5000万円(長期優良住宅等の場合。それ以外は4000万円)が上限となっている。

では、低・中・高所得階層のうち、住宅ローン減税の恩恵はどの階層が最も受けているかについて考えたことはあるだろうか。

その答えは簡単で、低所得階層を除く、中・高所得階層である。そもそも、生活が厳しい低所得階層は高額な財である住宅を購入する余裕はない。つまり、住宅ローン減税控除制度の主な利用者は中・高所得階層である。

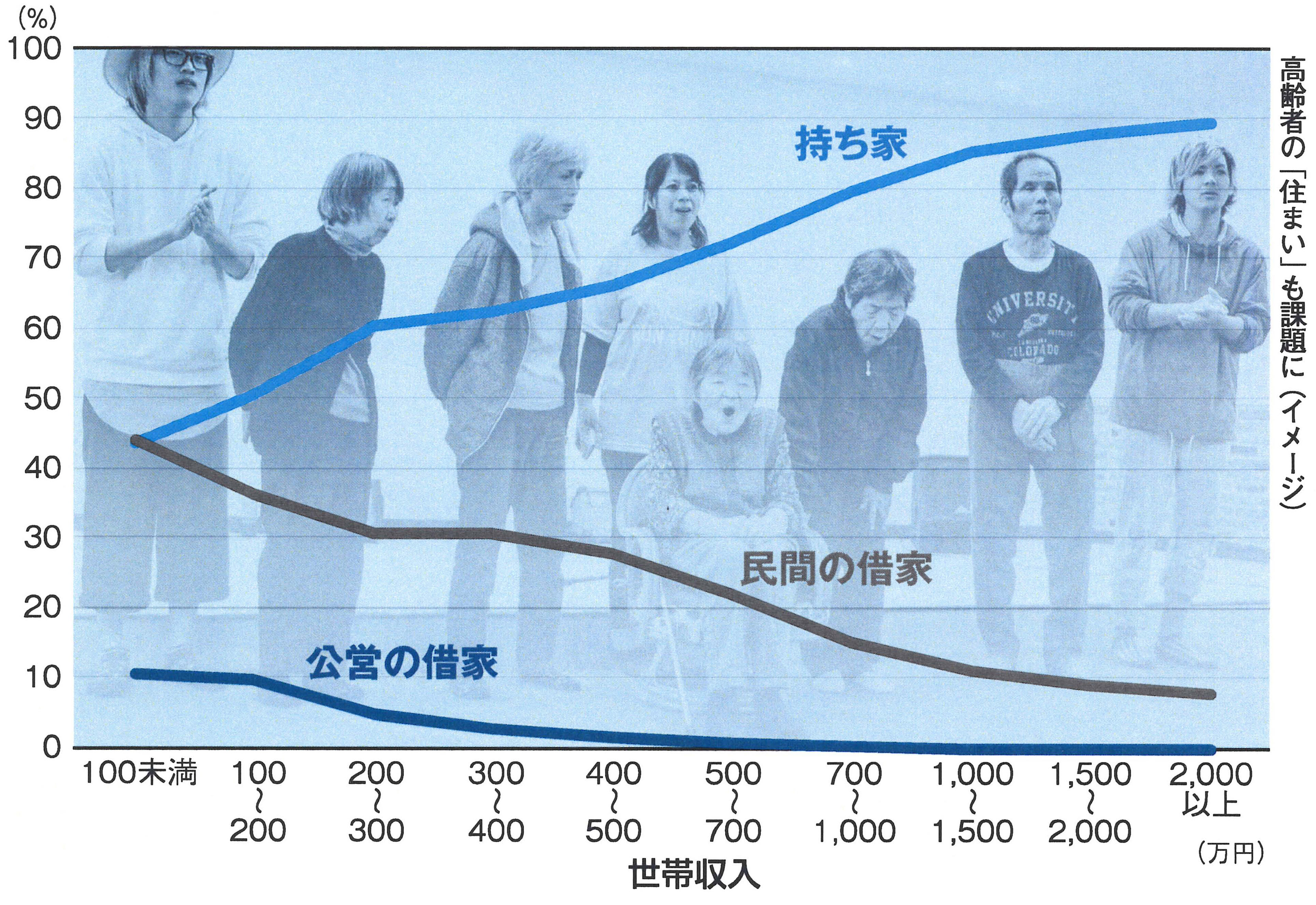

実際、「住宅・土地統計調査」のデータに基づき、世帯収入別の持ち家率・借家率を図表にしてみると、以下のとおりである。年収100万円未満の世帯の持ち家率は約4割だが、2000万円以上の世帯の持ち家率は約9割にも達する。

(出所)総務省「平成25年住宅・土地統計調査」

住宅ローン減税政策は、住宅を取得可能な豊かな者の租税負担の軽減を、低所得層を含むそれ以外の者が納めた税金などで賄う仕組みになっており、租税原則の公平性を損なう可能性がある。

また、近年の税制改正で中央政府の税体系の重心は直接税(例:所得税・法人税)から間接税(例:消費税)にシフトしてきており、消費税等へのシフトは低所得層の税負担が増すことを意味するため、その傾向は一層強まる可能性がある。しかも、住宅ローン減税の財源を財政赤字で賄った分は、その負担を将来世代に押し付けていることも忘れてはならない。

なお、住宅ローン減税は、国の景気対策という側面も強調されてきた。新築住宅はその他家具など耐久消費財等の購入にも波及するといったさまざまな経済波及効果があるという説明もあるが、住宅ローン減税は地方税まで連動しており、一般的な所得減税ならともかく、このような政策誘導型の税制に地方税がつきあうのは地方政府の提供する公共サービスに応じて租税負担する「応益性」など、地方税の租税原則からの逸脱となる可能性もある。

さらに、住宅ローンの一部は住宅金融支援機構を通じて証券化されているが、暗黙の政府保証があり、住宅ローン担保証券で大きな損失を被ったアメリカのジニーメイ(連邦政府抵当金庫)・ファニーメイ(連邦住宅抵当金庫)のような問題も抱えている。

以上の問題などから、このような住宅ローン利子控除制度は、住宅政策上、その援助を最も必要とする階層を助けるようには機能していない等の批判が台頭し、イギリスでは00年、ドイツでは94年、フランスでは97年に廃止されている。

貧困高齢者は200万人突破

すなわち、住宅ローン減税を廃止し、限られた資源を公平かつ効率的に活用する観点から、その削減分については、一定の所得水準以下の世帯を対象とする「住宅手当」などの拡充に利用されている。住宅手当は、世帯ニーズに応じて最低限の居住水準を確保するためのもので、欧州では最低生活保障のプログラムの一部をなす根幹だが、子ども手当と異なり、日本での認知度は低い。

貧困高齢者は「住まいの貧困」にも陥っているとの指摘も多いが、少子高齢化が急速に進む日本では、これから貧困高齢者が大幅に増加する可能性が高い。筆者の試算では、いま65歳以上のうち約100万人が生活保護の貧困高齢者だが、それは48年に2倍超の200万人を突破し、65年には215万人にも急増する可能性がある。

この現実に我々はどう向き合うのか。人口減少で「空き家」が急増する日本では、住宅ローン減税の見直しや住宅手当拡充の検討のみでなく、空き家の有効活用も含め、現物給付での住宅政策のあり方も検討を進める時期にきているはずだ。