1993年NAFTA(北米自由貿易協定)が成立して以来、世界中で自由貿易協定の締結が進んできた。我が国も2002年に発効したシンガポールとの自由貿易協定を初めとして、15の国・地域との間で自由貿易協定を締結している。また、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)交渉を始め、8つの自由貿易協定交渉が進行している。

世界的な傾向として、従来の小国同士、小国と大国間の二国間の自由貿易協定に代わって、TPP、RCEP(東アジア地域包括的経済連携協定)やアメリカ・EU間のTTIP(環大西洋貿易投資パートナーシップ協定)など、大国同士または大きな広がりを持つ地域を対象とする自由貿易協定の締結が進んでいる。いわゆるメガFTAである。WTO(世界貿易機関)のドーハ・ラウンド交渉が停滞している中で、それに代わるものとして、広域的な自由貿易交渉が進行しているのである。

メガFTAは、停滞するWTO交渉に代わって新たなルールを作ったり、WTO交渉に刺激を与えるという側面を持つ。しかし、同時に、限られた国と地域の交渉であるために、個別の国の特定の利益集団の利益を反映せざるをえず、例外のない統一したルールや約束が困難となるという側面がある。

ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉で、農業の全ての非関税障壁を関税に置き換えるという"包括的関税化"というメッセージは極めて強固なものだった。多くの国がこの例外を求めて交渉したが、最終的には日本と韓国の米など、ごく限られた国の限られた品目しか例外を勝ち取ることはできなかった。世界のほとんどの国が賛成している中での例外要求は、難しいところがあった。これに対し、当初、例外なき関税撤廃という高いレベルの協定を目指したTPP交渉は、日本の参加により、農産物分野で多くの例外が設けられることとなった。

本稿では、TPP交渉を参考例としながら、WTOとメガFTAの現状と評価を行うこととしたい。

1.さまよえるWTO交渉

ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の結果、WTOが成立した。WTOは、モノの貿易の自由化を扱ったガットに加え、農業や繊維といったこれまで自由化の例外となってきた分野への規律、基準・認証、動植物検疫や食品安全規制など非関税障壁への規制、アンチダンピングや貿易関連投資のルール化、サービス貿易の自由化、知的財産権の保護、紛争処理機能の強化など幅広い機能を備えたものとなった。

WTOがさらなる貿易の自由化等を目指して開始したのが、ドーハ・ラウンド(ドーハ開発アジェンダ)交渉だった。ドーハ・ラウンドは、農業、鉱工業品(NAMA)、サービス、ルール、貿易円滑化、開発、環境、知的財産権の8分野を対象として、2001年に開始された。

当初、同交渉は2005年1月1日を交渉期限として、スタートした。しかし、中間的な合意を目指した2003年のカンクン閣僚会議の直前、アメリカとEUが、最も難しいと思われていた農業分野で実質的な合意に達したにもかかわらず、ブラジルや中国等の途上国がこれに反発し、カンクン閣僚会議は閣僚宣言を採択できずに終了した。

ウルグァイ・ラウンド交渉までの主要プレイヤーは、アメリカとEUだった。農業に関する1992年の両国間のブレアハウス合意が翌年のウルグァイ・ラウンド交渉妥結につながったと同様、カンクン閣僚会議前の両国の合意はドーハ・ラウンドの妥結に向けて大きな弾みとなるはずだった。にもかかわらず、カンクン閣僚会議は失敗した。

もちろん、ウルグァイ・ラウンド交渉でも途上国の存在感がないわけではなかった。サービス貿易の自由化をWTOに取り込みたいアメリカに対して、サービス産業の発展していないブラジルやインドはラウンド交渉自体の開始に反対した。当初アメリカがラウンド交渉の開始を提案してから4年後の1986年に、農業や繊維といった途上国の利益になりそうな分野を交渉に取り込むことを約束することによって、ようやくウルグァイ・ラウンド交渉は開始された。

しかし、2001年に中国がWTOに参加して以来、ドーハ・ラウンド交渉では、途上国の存在がより一層大きなものとなっている。ウルグァイ・ラウンド交渉の際には、日本、アメリカ、EUにカナダ(農業ではオーストラリア)を加えた4カ国でまず合意し、それを7カ国、13カ国、21カ国に広げていくことで、約140カ国の合意を達成することが出来た。しかし、ドーハ・ラウンドではコアのメンバーに途上国が加わることにより、地球温暖化交渉と同様、先進国対途上国の対立の構図が持ち込まれ、コアメンバー間でも合意形成が出来なくなってしまっている。ガット時代、交渉官の間では、何一つ物事が決められない国連のようにはなりたくないという会話がよく交わされていた。それがWTOでは現実のものとなってしまった。

カンクン閣僚会議の失敗後、ドーハ・ラウンドは漂流を重ねる。2005年1月1日の交渉期限は徒に過ぎた。2006年には、農業の市場アクセス、農業補助金、NAMAの3分野の交渉でこう着状態になり、ドーハ・ラウンド交渉自体中断した。2007年1月に交渉再開後、翌年8月には交渉妥結の一歩手前まで近づいたが、農業・NAMAのモダリティ(関税の削減方法等約束の仕方)についてアメリカとインドが激しく対立して、合意できなかった。2009年11月は交渉期限を2010年内と設定することで、合意形成を促そうとしたが、これも失敗。2011年12月には、ウルグァイ・ラウンド交渉のような全ての分野での一括合意(シングル・アンダーテイキング)を諦め、部分合意など可能な成果を積み上げるという新たなアプローチを採用し、野心(目標)を引き下げた。そして、税関手続きの迅速化、透明化という、先進国対途上国の利害の対立が少ない貿易円滑化や、農業のごくわずかな部分などについての合意が成立した。しかし、この小さな合意についてさえ、インドが農業部分について不満を表明したため、2014年7月までとされた貿易円滑化協定の議定書の採択は、同年11月になってようやく実現した。また、当初2014年中に作成することとされていたドーハ・ラウンド交渉についての作業計画は、2015年7月に先送りしたものの、これまた実現できず、ドーハ・ラウンド交渉は現在暗礁に乗り上げている。

いずれも、傍観者からすれば重大とは思われないようなイッシューについてインド等が反対し、他の途上国が同調することにより、コンセンサスを実現することが出来なくなってしまっている。現在WTOが機能しているのは、現行のルールを前提とした紛争処理手続きの分野であり、ルール・メイキングの部分は機能不全に陥っている。

2.FTAに対する抵抗感の薄れ―貿易転換効果とスパゲッティ・ボール効果

従来、国際経済学は、自由貿易協定は貿易を歪曲する効果があるとして否定的な態度を取ってきた。これを反映して、WTOにおいても当初は自由貿易協定の増加に批判が多かった。

まず、1950年にヴァイナーが提起した貿易転換効果である。例えば、小麦生産コストがアメリカ300円、フランス600円、日本1000円であるとする。日本の関税が400円のとき、日本の消費者は最も安いアメリカ産の小麦を700円で買う。ここでフランスとの間の関税をゼロにすると日本の消費者はフランス産の小麦を600円で買うことになる。しかし、アメリカ産の小麦のほうがフランス産小麦より安いことには変わりない。日本の消費者が払った400円の関税は日本政府の関税収入となったのであり、日本経済にとってコストではない。日本は小麦を輸入するために高い金を払わなくてはならなくなった。

つまり、これまでは輸出国には一律に同じ関税が課されていたために、世界で最も安く供給できる国から輸入してきたのに、自由貿易協定により関税が課されなくなった協定締結国からの輸入に転換する。輸入国からすれば、高い輸入品を購入せざるを得なくなって、交易条件が悪化し、厚生水準は低下する。

貿易転換効果には、①既に関税を払った輸入が行われていること、②自由貿易協定を結ぶことにより輸出先が「世界で最も安く供給できる国」から自由貿易協定締約国へ転換する、という前提が存在する。しかし、高関税が残っているのは主として農産物であるが、例えば、ウルグァイ・ラウンド交渉で我が国が関税化した米、小麦、乳製品などの品目については、低い税率の関税割当量以外で、輸入禁止的な通常関税を払って輸入されているものはないので、貿易転換効果はない。さらに、米、牛肉、小麦、乳製品については、日本のメガFTAの相手であるアメリカ、EU、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ベトナムは世界で最も安く農産物を供給できる国である。関税撤廃により消費者が安く財を購入できるという貿易創出効果はあるが、貿易転換効果は生じない。 つまり、世界の主要な地域とメガFTAを結ぶようになると、貿易転換効果はなくなるか、大きなものではなくなっていく。

自由貿易協定に対するもう一つの批判は、バグァッティのスパゲッティ・ボール効果である。自由貿易協定は関税同盟と異なり、協定締約国以外の国に対する関税は統一されない。例えば、自由貿易協定に参加しているA国の域外国に対する牛肉関税は100%、B国の牛肉関税は1%としよう。協定締約国相互の関税は0%なので、競争力のある域外のC国産の牛肉がB国経由でA国に輸入されると、関税は1%でA国に輸入されることとなる。そうすると、A国は国内の牛肉産業を保護できなくなる。このため、A国に輸入される牛肉は、域外のC国産ではなくB国産であることが証明される必要がある。これが原産地規則である。

牛肉のような一次産品であれば簡単であるが、B国が一次産品を輸入し、これを加工してA国に輸出する場合には、それがC国産なのかB国産なのかを決めなければならない。関税番号の変更、加工度や付加価値等に応じて決める原産地規則は、自由貿易協定の数だけあるともいわれている。通関当局は輸入品がどの協定締約国から来たのか、それ以外の国から来たのかを書類によって判定し、関税の認定をしなければならなくなる。このための行政コストは膨大なものとなる。しかし、広域的なメガFTAが結ばれ、域内の原産地規則が統一されていけば、悪い効果を抑制できる。

理論的な観点からは、二国間の自由貿易協定に比べ、メガFTAの問題はより少ないと考えられる。

3.メガFTAの持つドミノ参加効果

海外市場の高い関税が維持されたままになると、国内で生産したものを海外市場へ向けて輸出することは困難となるので、企業が輸出先の国や当該国とFTAを締結し関税なしで輸出できる国に、工場を移転した方が有利となる。空洞化の進展である。

アメリカのトラック、ベアリングの関税はそれぞれ25%、9%、EUの薄型テレビ、中型自動車の関税は、14%、10%である。米韓やEU韓の経済連携協定によって、日本企業は、アメリカ市場やEU市場において韓国企業に比べて不利な競争条件を甘受しなければならない。WTOドーハ・ラウンド交渉が進展していれば、アメリカのトラック関税は6.1%、EUの薄型テレビ、中型自動車の関税は、それぞれ5.1%、4.4%に低下し、このような不利性は軽減されていた。しかし、WTO交渉は停滞している。

部品の関税が低くても製品の関税が高ければ悪影響を受ける。 これは、自由貿易協定は域内の貿易自由化なので、原産地規則により、域外国からの部品を多く使って製品を作っても、それは域内国の製品とは認定されず、他の域内国に輸出する際に関税がかかってしまうためである。このため、部品も域内国からの輸入に切り替えられてしまうのである。

我が国のTPP参加を受け、それまで我が国との自由貿易協定に消極的だったEUが積極姿勢に転じたのは、アメリカ等と比べて日本市場で競争条件が不利となることを懸念したことがあろう。中国も、それまで後ろ向きだった日中韓の自由貿易協定を推進するようになっている。

2011年の日本のTPP交渉参加表明に、カナダ、メキシコが追随した。TPP地域が拡大し、参加するメリットが増加する一方で、逆に参加しなければ、広大な地域のサプライ・チェーンから排除されるおそれが生じる。自由貿易協定の本質は、排他性、差別性である。これを避けようとすると参加せざるをえない。特に、メガFTAには、ドミノ効果またはバンドワゴン効果がある。

図は、我が国が関与するメガFTAである。我が国は、アメリカ、EU、カナダ、オーストラリア、中国、インドなど世界の主要な経済地域とメガFTAを通じて結びつくことになる。これは、アメリカ、EU、中国も持っていない優位性である。

(図)世界のメガFTA

4.メガFTAに期待される効果―世界ルール創設

TPPでは、投資、競争(国有企業)、貿易と環境・労働などWTOではいまだに規律されていない分野のルール化や既存のWTOルールの深化を図るような、「WTOプラス」のルールが作られようとしている。図が示しているように、WTOが対象としているもののうち、TPPが対象としていないのは、国内の補助金(その効果は自由貿易協定締約国以外にも及ぶため、これまで自由貿易協定で対象とされたことはない)程度である。将来WTOでこれらのルール作りが検討される際に、TPP協定は必ず参照される。日本の利益をTPPルールに反映させ、その成果をWTOに持ち込むことができれば、日本の利益を世界の規律・ルールに反映することができる。

(図)WTOとTPPの関係

また、レアアースなどの輸出禁止に見られるように、台頭する中国が、大きな国力を背景に日本のみならず世界の経済活動を脅かすような措置を採ることが懸念される。かつてアメリカの301条のような一方的な措置をWTO紛争処理手続きによって無効化したように、中国の行為に対しても、多くの国が合意するルールによって規律できるような枠組みが必要である。TPPなどメガFTAによる先進的なルール作りは、このような観点からも有効である。

5.TPPは期待に添えたのか?

ところで、TPPは期待に答えているのだろうか?

国有企業への規律については、ある国の国有企業とその国に進出した外国企業との間の競争条件を同一にすべきだというような、アメリカの主張をベースにした方向で交渉が進んでいる。しかし、国有企業には別の問題がある。日本は1%の関税を払うだけで米を中国へ輸出できるが、入ったあとに中国の国有企業が巨額のマージンを取るため、日本ではキロ300円で売られている米が、1400円で売られてしまっている。400%近い事実上の関税だ。農産物の輸出を推進する日本政府が、もっとも重要な中国市場における国有企業の貿易阻害的な問題を、TPP交渉で議論しているのだろうか?中国はTPPのメンバーではないが、TPPでルールを作ることができれば、それを中国に求めることができる。

TPPについては、農産物も含め全ての関税を撤廃するというレベルの高い協定を目指していると報道された。TPPによって農産物の輸入自由化が進めば、国内農業はコスト削減による合理化をせざるをえないという期待もあった。

しかし、国会の農林水産委員会は、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖などの農産物5品目については、関税撤廃の例外とし、それが実現できなければ、TPP交渉から脱退も辞さないと決議した。政府は、この決議に縛られた。

牛肉や豚肉の関税は引き下げるが、輸入が一定量以上を越えると関税を引き上げる。米については、関税をそのまま維持する代わりに、関税ゼロの輸入枠を設定する。これが主たる交渉内容のようだ。

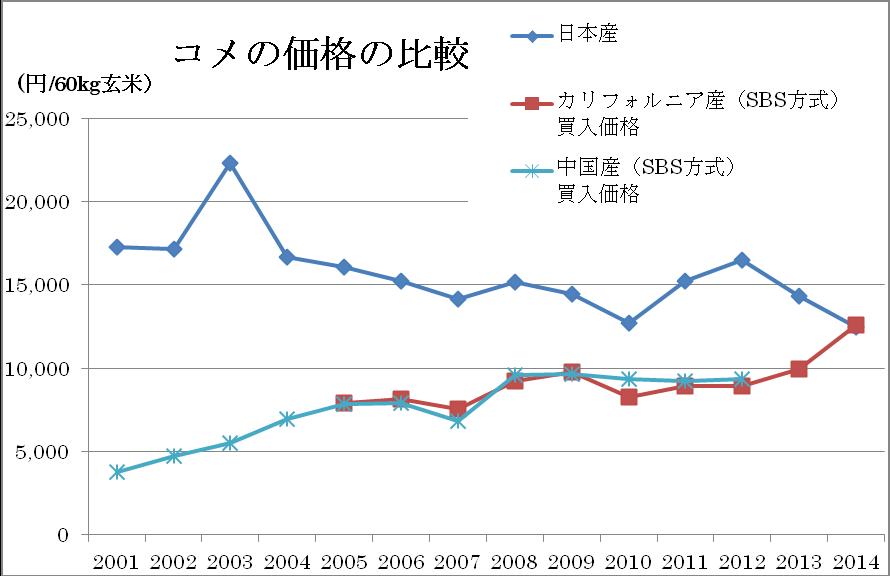

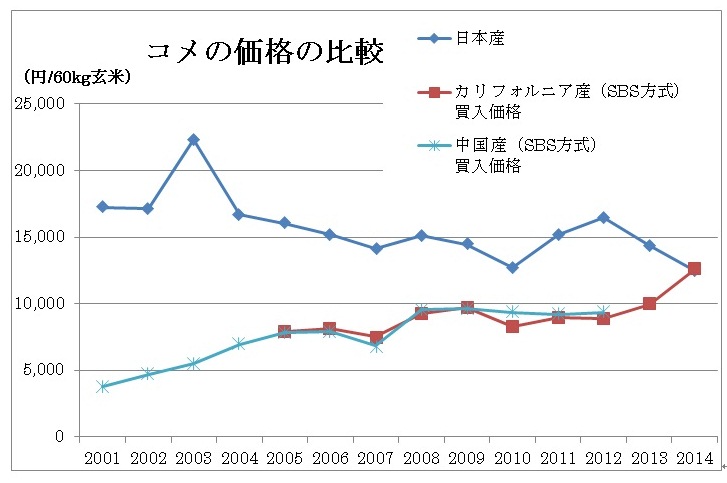

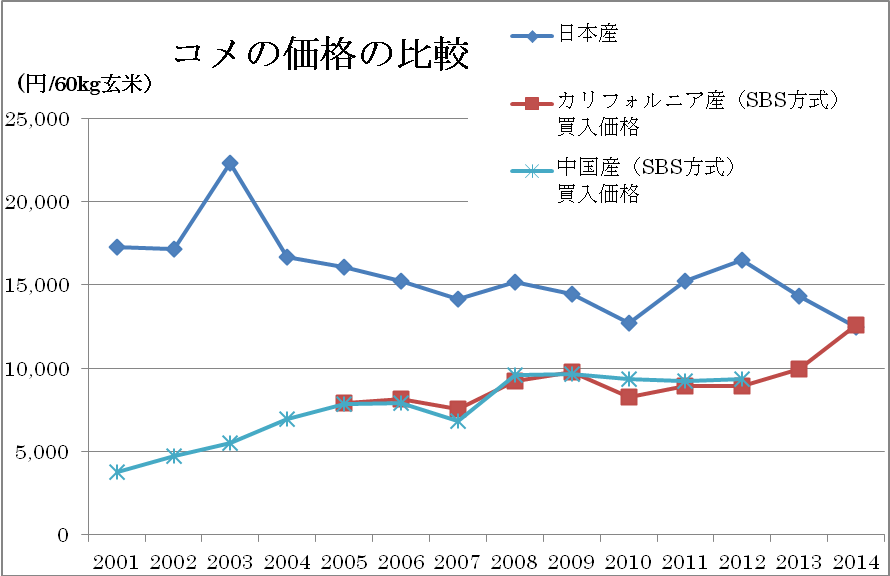

しかし、牛肉については、38.5%の関税が意味を持たなくなるような50%もの円安が進行している。豚肉については、複雑な制度が存在するが、実際に輸入業者が払っている関税率は4.3%なので、これが撤廃されても影響はない。米については、内外価格差が逆転し、関税を撤廃しても、日本の米農業には影響がない。それなのに、関税が必要だという前提で交渉するため、たかだか2.5%のアメリカの自動車関税を撤廃することすら、ままならなかった。

(図)米価の国際比較

ベトナム政府は、国有企業改革のためにTPP交渉を積極的にとらえている。しかし、日本政府に農業改革のためにTPP交渉が必要だと考えている人はいないようだ。

それどころか、自由化に逆行する政策が採られている。10万トンの主食用の無税輸入枠の下で、中国産米は価格競争力を失い、2013年度以降輸入されていない。2014年度のカリフォルニア米の輸入価格は12,582円である。2014年9月から国内の米価は傾向的に低下しており、2015年5月で11,891円である。内外価格差は解消したどころか、完全に逆転した。それなのに、政府は、膨大な補助金によってエサ米の生産を拡大して、主食用の米の供給を減少させ、米価を引き上げようとしている。現状の米価であれば、いくら関税ゼロの輸入枠を設定しても、外米は輸入されない。しかし、米価を上げれば、外米は輸入されるようになる。そうなれば、これまでと同様、税金を無駄に使って、外米を海外援助等に処理しなくてはならなくなる。関税が撤廃されないので、貿易創出効果もない。農業が衰退するだけでなく、消費者としても納税者としても国民負担は高まる。

スパゲッティ・ボール効果についても、アメリカの自動車関税のように、TPP域内国で共通の関税が適用されないというのでは、二国間の自由貿易協定の集合体に他ならないこととなり、解消されない。

TPPは、ルールについても、モノの関税についても、当初予定されたとほど遠いレベルの低い協定となってしまった。

終わりに

WTOに代わる自由化の推進を期待されたTPPも、十分その役割を果たしているとは言えない。TPP交渉で乳製品の関税撤廃または大幅な自由化を叫ぶニュージーランドは、誉められこそすれ、非難されるべきではない。また、TPPをはじめとするメガFTAは、どの国を参加させるかはメンバー国の判断にかかわっており、途上国を含め、すべての国に解放されているものではない。メガFTAへの期待が落胆に代わるとき、今は機能不全に陥っているWTOへの回帰が、起きるかもしれない。