関税がなくなっても、農業は壊滅しない

日本の農産物関税には、花や綿など関税が全くかからないものがある一方で、コメやコンニャクなどのように200%を超える高い関税品目がある。農産物全品目のうち、関税がゼロの品目は24%、0%を超え20%以下の品目は48%、合わせると関税20%以下の品目の割合は72%にもなる。これに対して、200%を超える関税品目の割合は8%程度である。つまり、日本の農産物のほとんどは、関税がかからないか、極めて低い品目なのである。

我が国の農業総生産額(2010年度)のうち、ほとんど関税のかかっていない品目の割合は、野菜28%、果物9%、養鶏業9%、花4%、これだけで5割である。TPPに参加して関税を撤廃すると、日本農業は壊滅するという主張が行われているが、これは間違いである。

今の関税システムは、1993年に妥結したガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の結果、できあがった。当時、日本の農産物輸入は、関税さえ払えば自由に輸入できるものと、一定数量以上は輸入させないという数量制限制度の下にあるもの、の二つから成り立っていた。関税自体は、どちらの制度のものでも、高くはなかった。

ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉では、数量制限は禁止され、関税だけの輸入制度とすることが合意された。その際、数量制限を廃止する代わりに、数量制限対象品目に限り、国内価格と国際価格との差、つまり内外価格差を関税に置き換えることが認められた。これが、"関税化"と言われるものだった。

内外価格差で置き換えられる関税については、国内農業を保護するため、比較する安い国際価格を使うことによって、できる限り大きな数値を設定した。コメについては、日本米のような短い粒のコメではなく、長い粒のタイ米の価格を用いた。こうしてキログラムあたり402円という関税が設定された。今の関税は、ウルグァイ・ラウンド合意に従い、これを15%削減した341円となっている。これは、今の国内米価の230円程度を大きく上回っている。たとえ輸入米の価格がゼロでも、関税を払うと国内のコメと競争できない。過剰な保護関税である。

日本の農業保護は低いのか?

農業保護を主張する農業経済学者から、日本の農業保護は小さいという奇妙な主張がなされている。保護が小さいなら、関税を撤廃しても問題ないし、その代わりに財政で農家を保護する場合の必要額も少なくて済むはずである。しかし、関税は必要だし、撤廃後の財政負担は多額になるという矛盾した主張を行っている。

農業生産額に占める財政負担の割合はアメリカの65%に比べて日本は27%と少ないから日本の農業保護は少ないという主張もある。

しかし、第一に、これは日本の農業保護の方法が、財政による補助ではなく、関税に裏付けられた高い価格によるものだという特徴を無視している。日本の保護が財政による部分が少ないのに、財政支出だけで保護の大小を比較しようとしているのである。

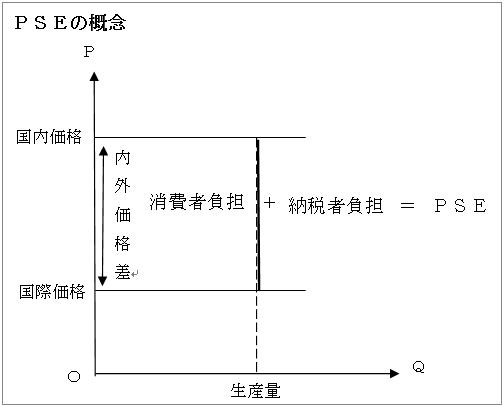

OECDが開発したPSE(Producer Support Estimate:生産者支持推定量)という農業保護の指標は、財政負担によって農家の所得を維持している「納税者負担」の部分と、国内価格と国際価格との差(内外価格差)に生産量をかけた「消費者負担」の部分 - 消費者が安い国際価格ではなく高い国内価格を農家に払うことで農家に所得移転している額 - から成る。

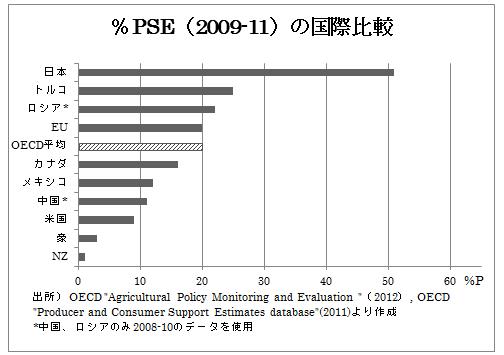

農家受取額に占める農業保護PSEの割合(%PSEという)は、2011年時点でアメリカ7.7%、EU17.5%に対し日本は51.6%(OECD経済協力開発機構)と異常に高い。しかも、近年において各国とも保護の水準が高かった1999年から比べると、アメリカは25.5%から3分の1へ、EUは38.2%から2分の1へ、それぞれ大幅に減少しているのに対し、日本は59.9%から若干下がった程度にすぎない。

各国のPSEの内訳をみると、消費者負担の部分の割合は、ウルグァイ・ラウンド交渉で基準年とされた1986~88年の数値、アメリカ37%、EU86%、日本90%に比べ、2010年ではアメリカ6%、EU15%、日本78%(約3.6兆円)となっている。アメリカやEUが価格支持から財政による直接支払いに移行しているにもかかわらず、日本の農業保護は依然価格支持中心である。国内価格が国際価格を大きく上回るため、高関税が必要となる。財政支出だけで保護の大小を比較することがいかに不当かがわかるだろう。

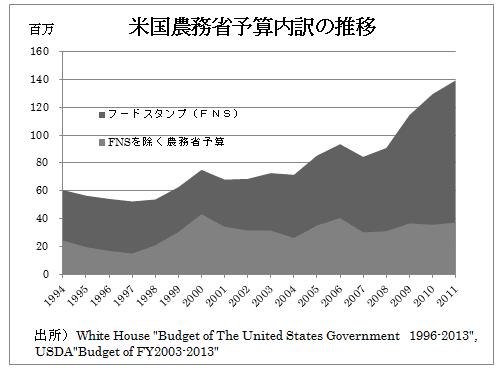

第二に、財政支出だけでも、日本の方が高い。アメリカと比べ日本の農業保護は少ないという主張は、アメリカ農務省の予算が全て農業に向けられているという理解に基づくものである。しかし、従来から低所得者層向けのフード・スタンプ(食料購入切符)の予算は、アメリカ農務省予算の半分を占めていた。近年フード・スタンプの予算額は、受給資格の緩和もあって、この10年間で3倍に増大し、いまではアメリカ農務省予算の7割を占めるようになっている。2011年において、アメリカ農務省の予算総額は1,394億ドル、このうちフード・スタンプは1,022億ドル、農業予算は372億ドルに過ぎない。ほとんどが農業に向けられている日本の農林水産省予算とアメリカ農務省予算を比較すべきではない。アメリカの農業予算は生産額の10分の1、日本の農業予算は生産額の4分の1である。なお、アメリカ農務省にフード・スタンプの予算が計上されているのは、農業保護に対する消費者や都市部の有権者の支持を得ようという配慮からである。

食料自給率が低いのは開放的である証拠であるという農業経済学者の主張もある。しかし、同じ関税でも国内農産物に価格競争力がないと輸入が増え、自給率は下がる。食料自給率と市場の開放性、関税の低さとは異なる。日本の関税がアメリカ並みだと、食料自給率はさらに下がる。アメリカは穀物の輸出国で日本は輸入国だが、日本の方が穀物関税は高い。WTOによれば、「穀物及び調整品」の平均関税率は、アメリカ3.7%、日本76.6%である。これで輸入国の日本の方が開放的だというのだろうか。

食品産業が負担する農政の歪み

現在、消費者が購入する食品の内訳は、外食3割、加工食品5割に比べ、生鮮品は2割に過ぎなくなっている。20年前までは、食品関連産業のGDPに占める農・漁業のウェイトは22%だったのに、現在では12%に低下している(2009年)。2009年では、食品関連産業の構成比は、加工業は39%、流通業26%、外食業22%、農・漁業12%となっている。

つまり、農産物を直接消費するのではなく、食品加工業や外食産業が加工、処理したものを国民は消費するようになっている。コメも同様である。家庭で食べる量と外食や惣菜で食べる量が、拮抗するようになっている。農業の側から見ると、国産農水産物の32%が最終消費(生鮮品)、62%が食品加工業、7%が外食産業に、それぞれ仕向けられている(2005年)。食品加工業や外食産業は農産物の重要なお得意様のはずである。

しかし、農業界は依然として生鮮食品重視の販売を行ってきているため、価格や品質面で、食品加工業や外食産業のニーズに合った農産物の供給ができなくなっている。農林水産省も、生鮮食品としての農産物の関税は高く維持しても、菓子などの加工食品の関税は真っ先に引き下げてきた。

日本で最終食品を作る菓子メーカーなどの場合、製品の関税は低いが、原料となるコメ、小麦、砂糖、でんぷん、乳製品は、全て高い関税で保護されている。輸入農産物を原料とする場合でも、高い関税がかかるので、原料高になってしまう。このため、低い関税しかかからない海外からの製品との競争条件は著しく不利になる。そうなれば、原料を求めて海外に企業進出して、日本へ製品を輸出する道を選ばざるを得ない。こうして、日本農業は自分たちの生産物の大事なお客さんをなくしてしまった。

これは、高い価格で農業を保護してきた農政に原因がある。価格や関税ではなく、財政からの直接支払いで保護するという方法に切り替えれば、この問題は解決し、国産農産物の需要も拡大する。