コラム 2025.09.08

ハーバード対トランプ

研究補助金をめぐって、ハーバード大学はトランプ政権を相手取って法廷闘争を続けてきた。学長は私の博士課程時代の同級生だったので、陰ながら勝手に応援していたが、大学が5億ドルの巨額支払いをすることで和解のようだ。

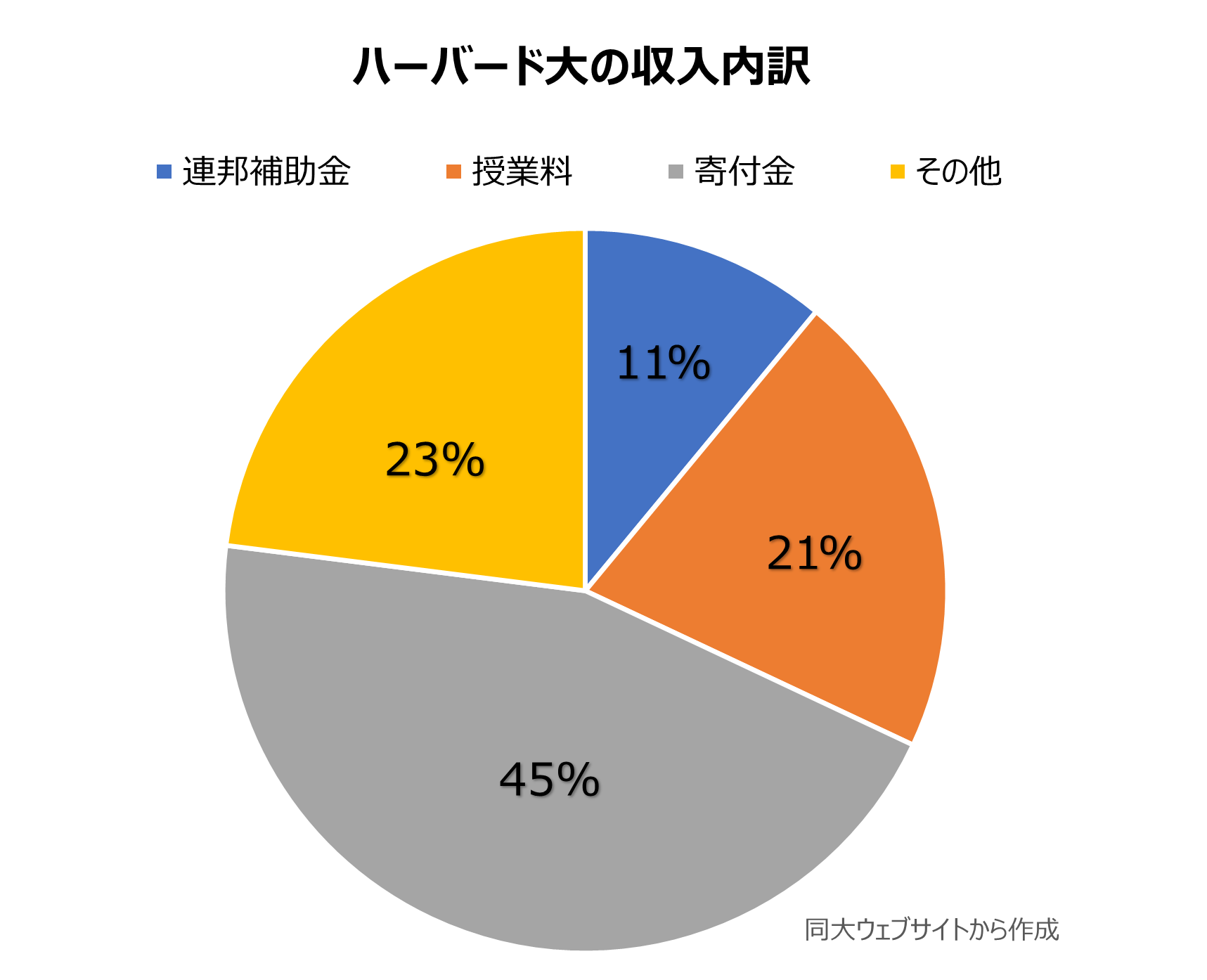

ハーバード大の総収入は約65億ドル(2024年度、日本円で約1兆円)。連邦政府からの補助金は総収入の11%、日本円で大体1000億円。この補助金の支払をトランプ政権が停止した。

このような大学いじめは、アメリカの自傷行為としか私には思えない。というのは、連邦補助金は、戦後アメリカの大学院興隆の原動力だったからだ。主要な資金配分機関であるNSF(科学全般担当)とNIH(主に医学担当)が支援したノーベル賞受賞者は合計462人にのぼる(それぞれのウェブサイトの数字の合計)。そのNSFとNIHの来年度予算は半減されるらしい。

連邦補助金は、その大部分が競争的資金だ。採否は容赦ないpeer review(同業者による覆面評価)による。日本ではよく、競争的資金は短期的成果偏重を招く、と言われるが、NSFやNIHのpeer reviewや採否決定に関わった経験のある私に言わせれば、それはあり得ない。短期に走ってノーベル賞が取れるわけがない。

あまり知られていないが、連邦補助金のもう一つの特徴は、補助金の一定割合を、研究者でなく大学が「間接経費」として裁量的に使えることだ。したがって間接経費は機関補助になるが、その費用対効果は自動的に担保される。大学に転がりこむ間接経費の総額はその大学の研究者全体が獲得する競争的資金に正比例するからだ。

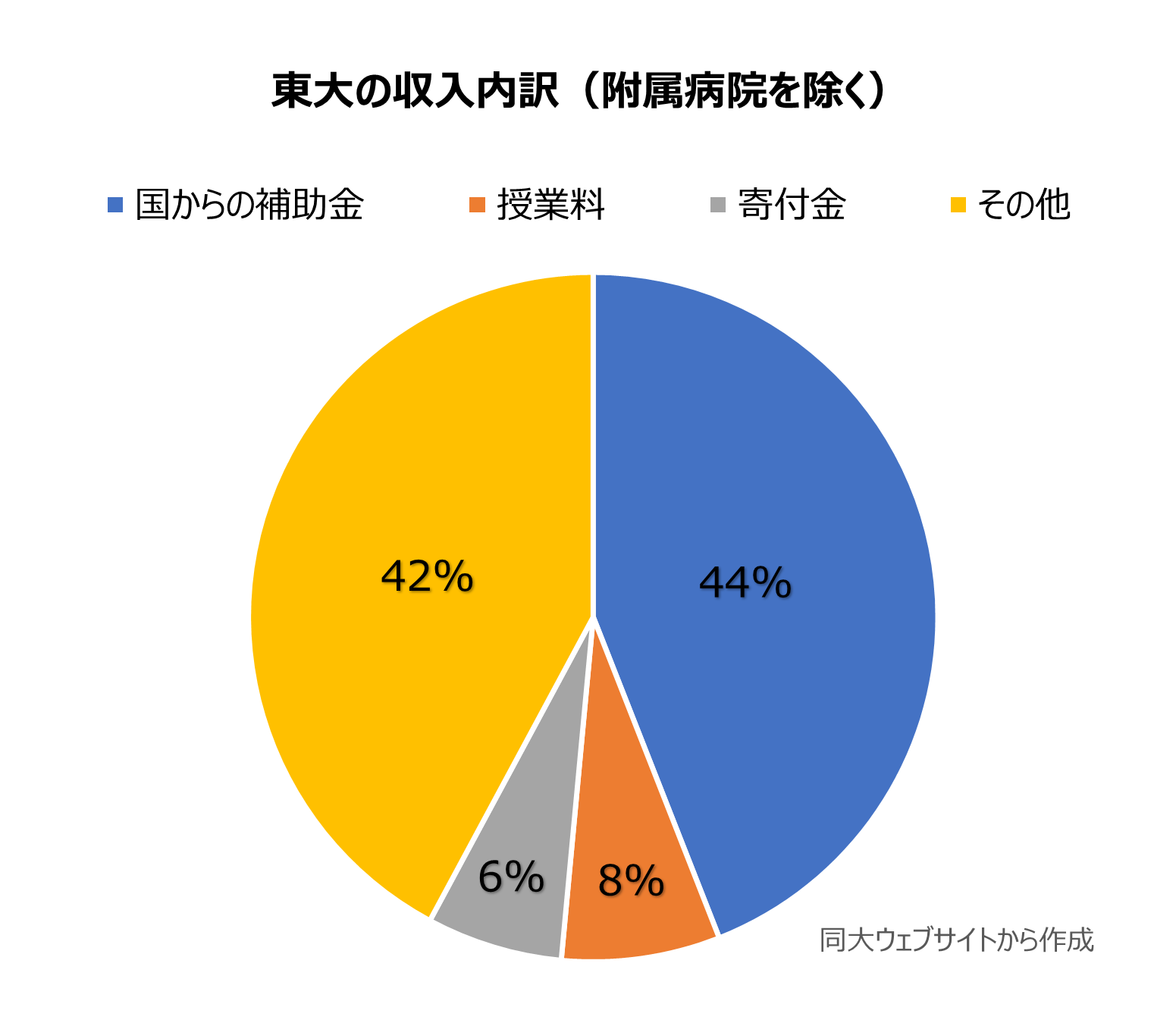

ひるがえって東大の総収入は2000億円超(2023年度)。国からの補助金は44%。ハーバードの連邦補助金とそれほど変わらない金額だ。

問題はその中身。機関補助が大部分で、しかもその機関補助の大部分は運営交付金(800億円超)が占める。競争的資金である科研費(科学研究費)の間接経費は50億円に満たない。運営交付金は、科研費の間接経費と違い費用対効果の自動的担保はないので、文科省は大学に金も出すが口も出すことになる。

私は科研費のpeer reviewや採否にも関わった経験があるが、文科省研究振興局・学術振興会による不断の改革により、科研費はNSFやNIHと比肩できる透明度の高い競争的資金になった。運営交付金を縮小、科研費を拡大すれば、日本の大学院は今よりは活性化するのではないか。