「過去と不一致」モデルに限界

地球温暖化による地球規模での気温上昇の予測は、地球気候モデル(GCM)と呼ばれる数値モデルのシミュレーション計算によってなされている。それでは、これらの計算は、過去の地球の気候をどの程度再現できているだろうか。検証してみたい。

気温、暑すぎる計算結果

地球温暖化の環境影響予測は多数のモデルが組み合わさって使われる。それらの中で最も根幹にあるのは地球気候モデルである。同モデルでは、地球の大気圏や海を格子で区切り、空気や水の流体力学的な計算をする。前回、これらの数値モデルは複雑な自然現象を大幅に単純化したモデルに基づいており、そのパラメーターは20世紀後半の地球規模での地表付近の平均気温上昇を再現するようにチューニングされていることなどを述べた。

地表付近との気温とは、昔で言えば百葉箱で測定していた気温である。いまでも原理的には百葉箱とほぼ同じ「通風筒」で計測されるものだ。世界各地で気温の経年変化を観測して、それを基に地球全体での平均気温の経年変化を計算する。我々がよく聞く「産業革命前からの世界平均気温の上昇」とはそのような計算値だ。

それでは、そのモデルは、どの程度過去の地球の気候を再現しているか。実は「地表付近の地球全体の平均気温」以外を見ると、再現できていないことが多々ある。いくつかのグラフで見てみよう。

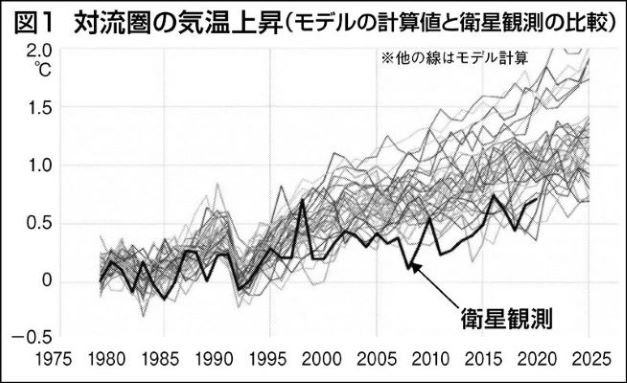

まず図1は、2021年に発表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第1部会報告で使用された気候モデル(CMIP6と呼ばれるモデル比較プロジェクトに参加したモデル)の40の計算結果(グラフ上の複数の細い線)を、衛星観測(アラバマ大学、UAH、黒の太い線)による気温推計値と比較したものである。

モデル計算結果に大きな開きがあるのは、計算する研究グループによって異なるモデルを用いていることが主な理由である。図1のいずれの数値も公開されており、ダウンロードできるようになっているので、誰でもこのような作図をすることが可能になっている。

図1での比較対象は、地球全体の上空9000m以下の対流圏の平均気温である。地球の大気圏は上部が成層圏、下部が対流圏になっているが、このうち、雲が湧き、雨が降るなど、我々が直接経験する気象現象が日々起きているのはこの対流圏である。

なお気温上昇量を比較するため、どの折れ線グラフも、その回帰直線が1979年に0℃になるように上下にずらしてある(このようにする理由は、気候モデルは地球全体の平均気温について一致した答えを出さないからである)。図から分かることは、ほとんどのモデルは、観測値よりも気温上昇のペースがかなり速いことである。

このうち、2016年から20年にかけては、大きなエルニーニョがあったので気温がそれ以前に比べて高くなった。しかしそれでも、モデルの気温上昇の方が上回ってきた。このように、気候モデルが対流圏において「暑くなり過ぎる」ことは、IPCCの報告書でも確認されている。

海面水温も不正確 台風・降雨にズレ

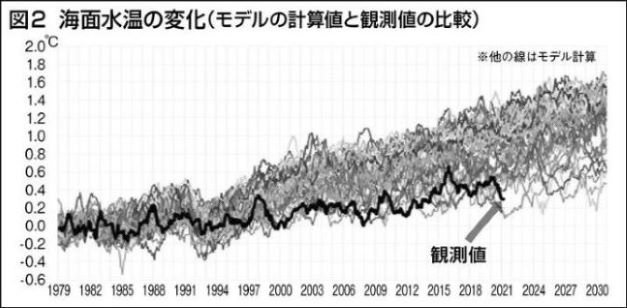

次に、海面水温も、気候モデルでは過去に熱くなり過ぎていることを紹介する。図2は、元米航空宇宙局(NASA)で、地球温暖化の観測の第一人者であるロイ・スペンサー氏が作成したものである。

細い線は、13個の異なる気候モデルを用いた68本のシミュレーション計算結果について、1979年以降の月ごとの地球の大部分(北緯60°から南緯60°まで)の平均海面水温の変化を示したものである。このデータは図1と同じくIPCC報告で用いられたものだ。

黒い太い線は欧州のグループによる観測値である(ERSSTv5と呼ばれるデータセット)。図1同様、図2の全てのデータは公開されている。

1979年以来の42年間の観測(太い黒線)を見ると、平均的な気候モデルが示すよりも、観測値では遥かにゆっくりとしか海面水温は上昇していないことが分かる。

図2のデータを基に、1979年以降の温度の変化について、水温上昇の傾向を線形回帰計算で求めると、観測値では水温上昇の速さは10年当たりで0.12℃に過ぎないのに対して、ほとんどのシミュレーションは0.25℃を超えていた。つまりシミュレーションでは、観測値の倍以上の速さで、過去に海面水温が熱くなってしまっていたことが分かった。

海面水温が高いと水蒸気が多く発生するため降雨も増える。また台風も発達しやすくなる。したがって海面水温が正確でなければ、降雨や台風に関しても計算は不正確になる。

将来予測の欠点、周知を

上述のように、地球温暖化予測に使う気候モデルは、上空(対流圏)の気温も海水面温度も高くなり過ぎる傾向があることが分かった。地表付近の気温については、地球平均を見る限り、モデルと観測の一致は割と良い。ただしこれはチューニングで合わせた結果であることは前回書いた通りである。しかし、地球全体の平均は合わせてあっても、地域ごと、季節ごとなど細かく見ると、一致は悪くなる。

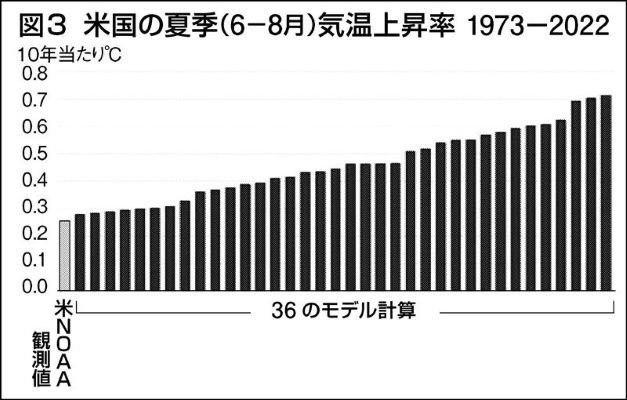

図3は、米国の過去50年について、観測値とモデル計算の夏(6月~8月)の気温上昇の速さを比較したものである。観測値は米国海洋気象庁(NOAA)のものである。気候モデルは図1、図2と同様にIPCCの用いているもので、36のモデルの計算結果が示されている。この場合も、ほとんどのモデルは観測値よりも速く暑くなっている。気温上昇率は観測だと10年当たり0.26℃だったが、モデル計算ではその3倍近くの0.71℃というものまであった。

米国では、地球温暖化による高温で、干ばつになる、山火事が起きる、といった話がよく報道されるが、その多くはこのようなモデルに基づいたシミュレーションの結果だ。

なおこの米国NOAAの気温観測値のデータセットには、都市化の影響が少なからず混入していることは間違いない。従って、モデルによる過大評価の実態は、図3が示すよりももっと深刻である。

数値モデルで将来を予測するというなら、過去について観測と合っているというのは当然の前提のように思えるが、そうはなっていないのが現状である。もちろん、過去が合っているからといって将来の予測が当たるとは限らないが、その過去すらあまり合っていない。IPCCはこのことを認めているが、本稿のような分かりやすい図は示していない。

なおシミュレーションによる将来予測については、他にも幾つか重要な問題がある。第一に、図1 ― 図3からも分かる様に、モデルによって答えが大きくばらつくことである。これは計算するグループによる違いだから、科学的な確率分布のように扱うべきものではなく、単に誰かが正しく誰かが間違っているということだ(あるいは全員間違っている)。

また、環境省などの環境被害予測に用いるシミュレーションにおいて、前提とされる二酸化炭素(CO2)排出量が過大評価になっていることもよく指摘されている。この過大評価は、石炭がエネルギーの大半を占めるといった想定によるものだが、ガス採掘技術の飛躍的な進歩などにより、まず現実には起こりえないことはIPCCも認めている。

研究者は、単に計算結果を示すだけでなく、このようなシミュレーションの限界をよく説明すべきである。政府も事業者も、このような限界を踏まえた上で、どのようなCO2排出削減策を採用すべきなのか、気候変動に対する防災のための投資はどの程度すべきか、といった対策のあり方を検討すべきである。シミュレーションの結果がそのまま将来に実現すると想定し意思決定することは不適切である。