メディア掲載 グローバルエコノミー 2023.04.12

アメリカの穀物消費のために、乳牛と日本人が犠牲に…牛乳危機の背景にある「変態酪農」という根本問題

7割以上の酪農家が全く牛を運動させていない

PRESIDENT Onlineに掲載(2023年4月5日付)

輸入飼料の高騰による経営悪化で、酪農家の離農が増えている。日本の酪農はどうすれば維持できるのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「気候変動の影響で、飼料のトウモロコシ価格は今後ますます高騰する。このまま輸入飼料に依存した経営を続けていると、日本の酪農は大打撃を受ける。いまこそ放牧型酪農に転換すべきだ」という――。

既得権益を守ろうとする酪農界からの反発

前回、「牛乳は捨てるほど余っているのに、なぜ値上げなのか」という記事で酪農とその政策の問題点について書いた。これに対して、酪農家の人たちからいくつかの部分について反論がなされた。私の論考のせいで補助金を受けらないかもしれないと考えると、反論するのも理解できる。しかし、私の主張の本質的な部分についての反論はなかった。

酪農家だけではない。JA農協などの酪農団体、農業経済学者、農林水産省、農林族議員が懸命になって、既得権益を守ろうとしている。世界は温暖化ガスであるメタンや亜酸化窒素の発生源である酪農や畜産を縮小しようとしているのに、日本は畜産部を局に昇格させて振興しようとしている。これは、国民の納税者、消費者としての利益を大きく損なっている。

酪農界は、食料の供給に重要な役割を果たしていると主張するが、納税者の負担による多額の補助金を受けながら、供給責任を果たしてこなかった。その象徴的な例が2014年のバター不足である。また、国が酪農に助成してきた理由は、その効率化を図ることだった。国際競争力を向上させ関税削減などの国際交渉に対応できるようにするとともに、消費者に多額の税負担の見返りとして価格の引き下げを得させようとしたのだ。

それなのに、バターなど乳製品の関税は高く張り付いたままで、生乳の価格(乳価)や飲用牛乳の値段は逆に上がった。フランスのエシレバターを日本で買うと関税などでパリのスーパーの6倍の値段がする。財政負担によって国民に安くサービスを提供している医療行政と異なり、国民は納税者として負担しながら逆に消費者としても負担を高められることとなった。かつて酪農行政に関わった者として悲しい気持ちになる。

酪農界が抱える本質的な問題

ここで改めて酪農家から反発された私の主張を紹介したい。

①日本の酪農は輸入穀物の加工業になっている

多くの国民は、酪農から牧草をはむ牛を想像する。酪農に関する記事には、広大な草地で放牧されている牛の写真が掲載される。しかし、放牧されている牛は2割に満たない。ほとんどは、狭い牛舎の中で、また首をつながれたままで、アメリカ産の輸入穀物を主原料とする配合飼料を食べている。栄養価が高いので乳量が上がるからだ。

1990年代以降土地が広い北海道でも配合飼料依存が高まっている。北海道で草地による放牧や自給飼料生産が行われているのは、配合飼料多投による病気の発生を少なくするためだ(つまり配合飼料が“主”で自給飼料生産は“従”の役割に過ぎない)と指摘する専門家もいる(※)。

JA農協は、酪農家が生産した生乳を販売するだけではなく、アメリカから穀物を日本へ輸出し、これを加工して付加価値を付けた配合飼料を、酪農を含めた畜産農家に販売することで、利益を得た。生産物と資材の販売の双方向で二重の手数料を稼いだのである。

アメリカは牛肉については自由化や関税削減を強く迫ったが、バターを主体とする乳製品については、自国が多く生産するチーズの副産物であるホエイを除いて、関税引き下げを求めなかった。日本の酪農を維持して穀物を輸出した方が有利だからだ。日本の酪農については、JA農協とアメリカ穀物業界は利益共同体である。被害者は、高い牛乳乳製品を買わされる日本の消費者である。

※1 柏久・京都大学名誉教授の編著になる『放牧酪農の展開を求めて』(日本経済評論社2012年)112ページ参照。

②生乳廃棄が「高い乳価」維持のために行われている

生乳を廃棄したり減産したりしている。しかし、過剰なら価格が下がるはずなのに、乳価は2006年に比べ5割も高い。酪農界が懸命になって守ろうとしているのは高い乳価である。

脱脂粉乳の過剰在庫が増加しているというが、過剰なのに価格は下がらない。下げると脱脂粉乳を原料とする加工乳の価格が下がって、飲用乳や乳価も下がるからだ。

国民は納税者として多額の負担を酪農に支払っているのに、消費者として価格低下の利益を受けることはない。円安になった今でも、日本の飲用牛乳の値段はアメリカの倍もしている。

③苦境の原因は、輸入穀物依存の経営にある

輸入穀物の加工業だと言ってよい今の酪農経営は、穀物の国際価格の動向に影響される。しかし、最近まで穀物価格は低位安定していた。副産物のオス子牛価格も3万円が15万円ほどになった。このため酪農家の所得は2015年から5年間1000万円を超えた(2017年は1602万円)。穀物の国際価格は大きく変動する。輸入穀物依存の経営を選択したなら、価格高騰時に備えているべきだ。

経営が好調な時は黙っていて、穀物の国際価格が高騰したときだけ政府(納税者である国民)に補塡(ほてん)を要求するのはフェアではない。マスメディアが過去の高収益を紹介しないのも間違っている。

いまこそ日本の酪農を見直すべきだ

日本の乳価は欧米の3倍、1頭当たりの乳量も世界最高水準だ。それなのに、1年だけの国際穀物価格上昇で離農者が増加するなら、今の酪農は見直すべきだ。

輸入穀物依存の酪農は、国際穀物価格の一時的な上昇だけで経営が存続できなくなっていると主張している。まして穀物輸入が途切れる食料危機のみならずアメリカのトウモロコシ生産が減少する際には、存在すらできなくなる。

好調な米豪農業と日本の酪農バブル崩壊

私は、2月から3月にかけて農業先進国であるアメリカやオーストラリアの政府や民間主催の食料・農業フォーラムに出席した。あるセッションでは、メインの報告者ともなった。これもアメリカのホテルで書いている。

そこで見聞きしたのは、まず2022年はこれらの農業にとって記録的な収益を上げた年だったということである。逆に、これらの国から穀物を輸入してエサとする日本の酪農や畜産は、2021年までは穀物価格の低迷により大きな利益を得ていた。

2021年までのバブルの実態

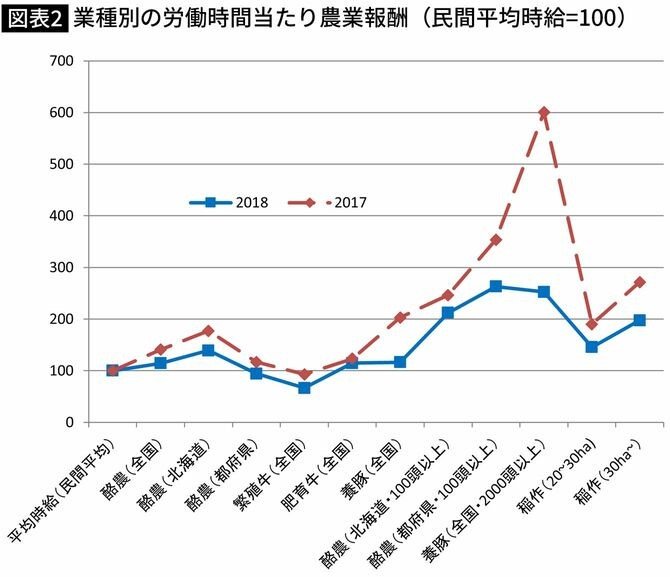

次のグラフは、2017年と2018年について、民間の平均年収(給与所得者の所得)を100として、農家所得(収入-費用)と比較したものである。民間の平均年収は2017年432万円、2018年441万円である。

出典=農家所得:農水省「営農類型別経営統計(個別経営)」、民間の平均年収は国税庁「平成30年分民間給与実態統計調査結果について」より筆者作成

繁殖牛を除いて、ここに挙げた業種の農家所得は民間の平均年収の倍以上である。酪農や養豚の大規模経営では、2017年は民間の平均年収の11~16倍である。

畜産のように規模が大きい農家が多数を占める場合では、農家経営や農作業は複数の従事者で行われることが多く、またそれぞれの農業従事者が均等に作業を行っているわけではない。したがって、他産業の勤労者所得と農家所得を単純に比較することは適当ではないかもしれない(※2)。

※2 ただし、酪農(100頭以上)や養豚(2000頭以上)の大規模農家は家族3人が働いている(生産費調査)ので、4200万の農業所得の場合一人当たりは1400万円となる。一家のうち3人もこのような所得を挙げている家計は、東京でも極めて少ないだろう。

このため、個別経営(法人経営を除く)の家族労働一時間当たり農業所得を他産業の単位時間当たりの給与(時給)と比較してみよう。

民間の平均時給は2017年2133円、2018年2205円である。繁殖牛と2018年の都府県の酪農を除いて、民間の平均時給を上回っている。ここでも、酪農や養豚の大規模経営では、所得が低下した2018年でも民間の平均時給の倍以上となっている。酪農では、全国平均2509円(3007円)、北海道では平均3050円(3778円)、100頭以上層4647円(5256円)、都府県では平均2069円(2488円)、100頭以上層5763円(7540円)である。いずれもカッコ内は2017年の数値である。

出典=農家所得:農水省「営農類型別経営統計(個別経営)」、民間の平均年収は国税庁「平成30年分民間給与実態統計調査結果について」より筆者作成

2019年日米貿易協定交渉妥結後、ある新聞記者が酪農家を訪問して、TPPや日米貿易協定で経営が大変になるという酪農家の声を紹介していた。しかし、乳製品の中で市場が解放されるのはホエイやプロセスチーズ用のナチュラルチーズであって、国産の生乳の仕向け先としては微々たるものである。主要な乳製品であるバターと脱脂粉乳の関税は削減もされない。

影響があるでしょうと聞かれて、いや影響なんてありませんよと答える農家はいない。

この時、北海道酪農の実態を知っている新聞記者は、「いま酪農バブルといわれてますが、北海道で酪農バブルなんて記事は書けませんよ」と私に言っていた。2022年に起こったことは、日本の酪農にとって、このバブルが弾けただけなのだ。

世界と逆行する日本の農業・農政

会議でもっとも印象的だったのは、酪農や畜産をはじめとする日本の農業とは全く逆方向の米豪農業の展開だった。

オーストラリアの農業者は、ESG(環境・社会・企業統治)を盛んに話題にしている。気候変動への対応は会議のメインテーマである。

注目すべきはアメリカ農業の変貌である。かつて日本の農業関係者はアメリカ農業を貴重な土壌や水を収奪する非持続的な農業だと批判してきた。それがこの数年で180度と言っていいほど変化した。持続可能性(サステイナビリティ)は農業者共通のボキャブラリーとなっている。

アメリカ農業者は、気候変動に真剣かつ積極的に向き合うようになっている。農業は温暖化ガスの2~3割を排出すると同時に、気候変動の影響を最も受けるからだ。彼らは表土・水分の維持や炭素貯蔵に役立つ不耕起(土地を耕さない“no-till”)栽培などに自発的、積極的に取り組んでいる。

消費サイドでも、温暖化ガスのメタンを発生させる酪農・肉用牛生産への批判から、植物性食品(肉だけでなくチーズなども)や培養肉(肉だけでなくキャビアまでも)の開発・実用化が急速に進んでいる。数年までは価格・コストが高いということが問題視されたのに、今の課題は食味の向上だという。コストの問題は解決したようである。会議で「牛が生産するもの全て(牛乳も肉も)が持続的ではない」という発言があったのには驚いた。

また、オーストラリアの農業大臣は、「EUの農業担当大臣はアニマルウェルフェアのことばかり話をしていた」と語っていた。EUでは農業関係で気候変動と並んでアニマルウェルフェアが大きな関心事項なのだ。

今では、日本の農業や農政のほうが酪農・畜産を振興するなど環境や気候変動に悪影響を与えている。アニマルウェルフェアに対する関心も薄い。

7割以上の酪農家が全く牛を運動させていない

まず牛の飼育方法を説明したい。

これに、放牧と舎飼いがある。後者は、配合飼料を給与するため、牛を一定の場所に集めるものだが、牛を特定の場所に器具やロープなどで固定するつなぎ飼いとつながずに一定の場所で肥育するフリーストールやフリーバーンがある。数としてはつなぎ飼いが多い。

牛の飼育方法に関するアニマルウェルフェア上の問題について、酪農に従事した人の報告などを踏まえた私の指摘に対して、それぞれの経験や経営に即して実態に合わないなどの反論が行われた。

しかし、酪農経営には大きな幅がある。一部の酪農家によって牛が十分にパドックで運動させられているとしても、7割以上の酪農家が全く牛を運動させていないという気の毒な牛の実態を否定できないはずだ。

残念だが、揚げ足取り的な反論もあった。

例えば、酪農に従事した人の報告を受けて、10年生きた牛が、廃牛となる「最後のほうはずっと足を引きずり、一日二回の搾乳のための移動が辛そうでしたが、もう出荷することが決まっていたため、数か月治療はされませんでした」(「論座」2023年01月20日)と指摘したところ、そんなに生きている牛はいないとする反論があった。

劣悪な環境で一生を終える日本の乳牛

しかし、統計的にこのような牛は一定数存在する(2019年度乳用牛群能力検定成績では2.3%)し、この牛の年齢についてはデータ(個体識別番号)からも証明できる。

以前の論考の中では省略したが、私への情報提供者は次のように指摘していた。

「この牛は、移動履歴を見ると、産まれてから死ぬまでこの農場で過ごしたことがわかります。放牧場も運動場もない、搾乳牛の囲いは10m×20m程度で搾乳牛数は30頭ほどもいる狭い牛舎(フリーストール)です(※3)

10年間、柔らかい土の上を歩くこともできず、搾乳室と牛舎の中をただ行ったり来たりさせられるだけの、コンクリートの上での一生でした。私が見た時は、餌をくわえては後ろに放り投げる、後ろに放り投げるという動作を繰り返していました。

ブタや鶏もそうですが、動物は自分で餌を探して食べたいという強い欲求があります。自分で餌を舌で刈り取って食べなければならない(放牧)のと、餌を用意してくれてそれを食べるだけでよいの(放飼)と、好きなほうを牛に選択させたところ、手間はかかるけれど自分の舌で刈り取って食べるほうを牛は選択します。満たされなかった欲求が転嫁されたのが、餌を放り投げるという異常行動です。本来の習性を何も発揮することができず、自分の生態からかけ離れた環境に10年間も閉じ込め続けたことへの、牛からの抗議だと、私は受け取っています。」

※3 筆者注 これでは牛は自分の体の3倍くらいのスペースでしか生活できない。たとえて言うなら、朝9時台の東京の通勤電車の中で一生暮らしているようなものだろうか

私に反論した人は、10年も劣悪な環境で生かされ続けた乳牛の悲しみや苦しみを理解できるだろうか?

穀物飼料を使うのは、酪農家の経営上の都合

反論の一つに、高泌乳に改良された牛を放牧すると栄養失調にかかるという酪農家の主張もあった。しかし、これは“本末転倒”である。異常な高泌乳牛に改良したのは、牛の生理に合った牧草ではなく、栄養価が高く乳量が増加する穀物を食べさせるという前提があったからだ。

この酪農家が、自分が飼っている乳牛を放牧し栄養失調にした経験があるはずがない。この主張自体疑問である。北海道足寄町の調査では、「舎飼」の8652kgと「放牧」の7552kgという一頭当たりの乳量の差は、「舎飼」が12.1kg、「放牧」が6.3kgという一日当たり濃厚(穀物)飼料給与量の差によるところが大きいとしている(※4)。

「放牧」にしても牛は栄養失調にかかることなく生乳を生産している。穀物飼育で乳量を上げたいというのは、酪農家の経営上の都合からである。牛の健康からもアニマルウェルフェアからも放牧が望ましい。

先の10年生きた牛の例とは異なり、一般的には、諸外国に比べ日本の牛の平均寿命は短い。

「舎飼が濃厚飼料の投入が多い分、個体乳量も多くなっているが、一方では病気による廃用(除籍)も多くなっている。舎飼い方式は通年牛を狭い場所に閉じ込めるか、牛床に固定するためストレスの増加と運動不足による病気が多発し、寿命を縮めている実態が明らかになった」(※5)

※4 柏久編著『放牧酪農の展開を求めて』(日本経済評論社2012年)223~224ページより

※5 柏久編著『放牧酪農の展開を求めて』(日本経済評論社2012年)224ページより

動物は機械ではない、農場は工場ではない

多量の乳量を生産するため、牛を改良したり濃厚飼料を多投したりするうえ、糞尿で湿っているコンクリート床に立たされたり運動もできない(7割を超える酪農家がパドックや放牧地に放していない)など劣悪な飼育環境から病気が多く(日本装削蹄協会の調査(5996頭調査)は、36%の牛に(跛行の原因となる「蹄病」があるとしている)、酪農家が早々と廃牛にしてしまうからだ。

つまり、牛の生理に反した穀物給与と、土ではなく固いコンクリートの上で生活し運動もできないなどの劣悪な生活環境が相まって、牛は蹄病や跛行などの病気にかかりやすく、短期間に搾るだけ搾らされたあげく、すぐに屠畜される。これは牛をわれわれと同じ動物とは考えていない証しである。

先に紹介した情報提供者が伝えたかったことは、“動物は機械ではない、農場は工場ではない、農業は工業ではない”という、酪農界が忘れたシンプルなファクツなのだ。

本来の酪農の姿である「山地酪農」

現在酪農の主流となっている「舎飼」の酪農を、ある酪農指導者は「変態酪農」と呼んだ。しかし、日本にも、これとは異なる「放牧」型の酪農がある。それを紹介しよう。

それが「山地酪農」と呼ばれる酪農である。

山地とは、山林で牛を年中昼夜放牧するという意味である。牛は等高線に沿って爪で山を削りながら、自由に草を食べ歩く。春から秋は野シバを食べ、冬場はサイレージを食べる。濃厚飼料はおやつ程度に与えるだけで、ほとんど食べさせない。

牛舎で飼われる場合、こまめに洗浄しなければ、牛が大量に排出する糞が牛体にも牛舎にもこびりついて取れなくなる。大量の糞尿の処理に酪農家は苦慮し、これに大きな設備投資が必要となる(もっとも農林水産省からの手厚い補助があるので、農家は一部の負担で済む)。山地酪農の場合は、山の土が糞尿を自然に分解して、堆肥にしてくれる。それを栄養にして野シバが生え、牛のエサになる。

牛も出産しないと乳を出さない。一般には、人工授精して妊娠・出産させる。しかし、山地酪農では、牛は自然交配を行い、林の中で2、3月に出産し、子牛は5月に母牛から離れる。通常の酪農家の場合は、栄養価に富んだ「初乳」を生まれたばかりの子に飲ませるだけで、その後すぐ、子牛を母牛から引き離す。母牛は牛乳を生産しなければならないからである。

引き離された子牛は脱脂粉乳を飲まされる。山地酪農のように、2~3カ月も母乳を飲めないのである。この子牛に飲ませる脱脂粉乳も飼料穀物と同じく輸入物である。輸入のほうが安いからである。酪農家は人が食べる乳製品の輸入には反対するが、家畜のエサとなる乳製品は輸入する。

山地酪農の最大の長所は、エサとしての野シバの利用、糞尿の土地への還元・堆肥化など、大地に根差した本来の酪農の姿を実践していることだろう。

なぜ乳脂率は「3.5%」でなければいけないのか

1987年に生乳取引の基準が乳脂率3.2%から3.5%に改定された。放牧ではその基準を満たすことができないという指摘がある。

生乳から水分を除くと、乳脂肪分と(たんぱく質などの)無脂乳固形分になる。前者からバターが、後者から脱脂粉乳ができる。

1987年当時は、今と異なり、バターが過剰で脱脂粉乳が不足気味だった。脱脂粉乳に合わせて生乳生産を行うと、バターが余る。しかも、乳業メーカーは、平均すれば3.5%の乳脂率があった生乳からバター分を抜き取って3.2%の牛乳として販売していた。この抜き取った分もバターとして販売したので、さらにバターが過剰になった。

そこで、乳業界は一計を案じた。バターが余るなら、乳脂率3.5%の牛乳として消費者に飲ませればよい。これは功を奏した。バターの供給は減少し、過剰は解消されたのである。1987年の生乳取引基準改定は、バターの過剰対策だった。おいしさを感じさせる脂肪分が上がったので、一時的だが、牛乳の消費も増加した。

生乳取引の基準はもっと低くてもいいはず

ところが、今は、バターと脱脂粉乳の需給関係が逆転している。2000年に汚染された脱脂粉乳を使った雪印の集団食中毒事件が発生して以来、脱脂粉乳の需要が減少し、余り始めた。これに合わせて生乳を生産すると、今度はバターが足りなくなる。2014年のバター不足は、根本的には、この需給関係が引き起こしたものである。

それなら、今度は生乳取引基準を乳脂率3.2%に戻せばよい。バターの生産は増え、バター不足が起きることはない。

そもそも、乳脂率3.5%が消費者ニーズに合致しているかどうかわからない。

近年、乳脂肪分1.5%から2.5%までの成分調整牛乳と呼ばれる牛乳の生産・消費が拡大した。これは生乳からバター分を抜き取った牛乳である。その理由として、味の面では、乳脂肪分が低いため、飲み口があっさりしているうえ、バターや脱脂粉乳などの乳製品から作られる加工乳と違って、牛乳の風味に近いことが挙げられる。消費者の嗜好が低脂肪牛乳に移ったのだ。アメリカでも量的には、低脂肪牛乳は通常の牛乳と同じくらい売られている。次に、価格が、牛乳に比べて安いことである。これが消費者の低価格志向にマッチした。

生乳取引の基準は乳脂率3.2%よりもさらに低くてもよい。2%でもよい。放牧型酪農も対応できるし、抜き取る分が増えるのでバター不足を起さなくて済む。

放牧型へ転換しなければ、日本の酪農は生き残れない

アメリカ農務省主催のフォーラムで、NASA(航空宇宙局)地球科学課長は、衛星による地球の水循環の分析から、乾燥地帯はより乾燥し、湿った地域はより湿潤になるとし、気候変動がさらに厳しいものになると予測した。続けて、アメリカで最も土地が肥沃な中西部のコーンベルトで、トウモロコシの収量が低下し小麦の収量が増加すると報告した。つまりコーンベルトが小麦地帯になるというのだ。

これは、コーンベルトの農家にとって、かなりのショックだったようだ。小麦ではなくトウモロコシを生産してきたのは、トウモロコシの方が高い収益を上げられるからだ。現在アメリカで小麦を作っているのは、肥沃(ひよく)度の劣る西部地域である。コーンベルトが小麦地帯になることは、農家所得が減少することを意味する。

他方で、日本の酪農・畜産はアメリカ産トウモロコシをエサにしている。アメリカでトウモロコシ生産が減少し、その価格が上昇していくと、日本の酪農・畜産はいずれ壊滅的な打撃を受ける。現在のトウモロコシ価格上昇は、その序曲に過ぎない。

日本の酪農が生き残ろうとするなら、山地酪農など放牧型へ転換すべきである。現在農林水産省や農林族議員が行っている飼料価格の補塡は、死期が近い患者への延命治療に過ぎない。